Mazu is today Taiwan’s most widespread folk deity, with scholars estimating that around 61% of Taiwan’s population, or roughly 14 million people, identify as her followers. A vast network of over 3,000 temples dedicated to Mazu can be found across the island, ranging from small, locally managed shrines to grand institutions like the Meizhou Mazu Temple in China and the Dajia Jenn Lann Temple in Taiwan, and are often located in the heart of communities. These temples act not only as centers for spiritual worship, but also as hubs for political, economic, and community life, a system known in Taiwan as “Religious Spheres” (祭祀圈, Jìsì quān).

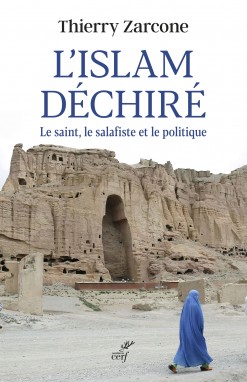

Dans un ouvrage richement documenté et accessible, Thierry Zarcone résume l’histoire du culte des saints et des tombeaux de ceux-ci dans le monde musulman, et analyse les réactions que ces expressions de l’islam suscitent depuis plusieurs siècles, pour se mondialiser à l’époque contemporaine avec l’impact du salafisme. Entre piété traditionnelle, défiance envers la fonction de saints intercesseurs et instrumentalisations politiques, les saints et leurs tombeaux représentent une ligne de fracture majeure de l’islam contemporain.

Le matin du 7 octobre 2023, des militants du Hamas ont attaqué plusieurs cibles proches de la bande de Gaza. L’une d’elles était le festival Tribe of Nova, décrit comme une rave party. Plus de 270 personnes présentes à ce rassemblement ont été massacrées. De façon dramatique, cet événement a placé sous le feu des projecteurs une culture dans laquelle non seulement la musique, mais aussi des aspirations spirituelles sont à l’ordre du jour, comme l’explique Manéli Farahmand.

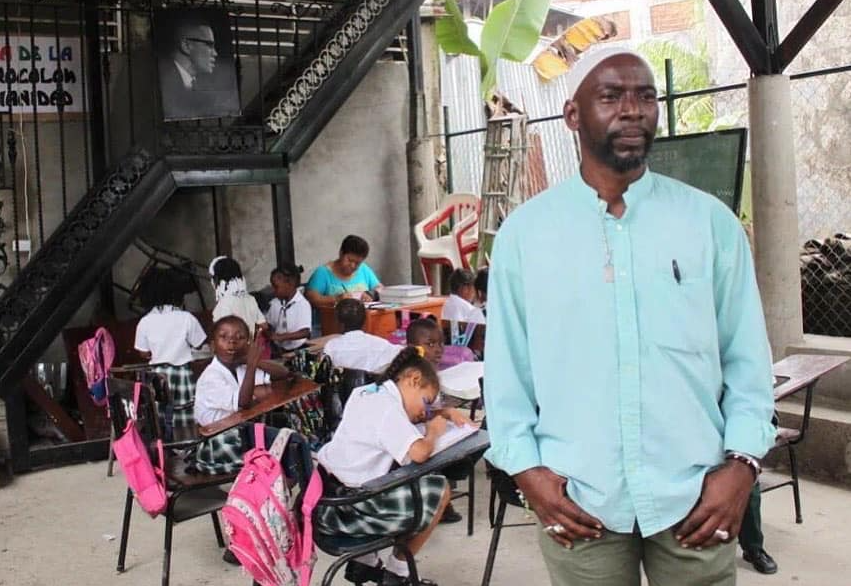

En Amérique latine, à côté de mouvements migratoires, des conversions à l’islam se produisent. Certaines communautés sont intégralement « autochtones ». Dans cette étude fondée sur des enquêtes de terrain, Baptiste Brodard examine la naissance de ces communautés en Colombie et au Mexique

Dans le contexte du conflit en Syrie, nous assistons à une croissante visibilité de la pratique du mariage temporaire légitimé islamiquement, à l’initiative d’entrepreneurs religieux chiites. Comme le montre l’enquête d’Olivier Moos, si son développement récent est lié aux événements qui frappent le pays, il ne faut pas ignorer différentes dimensions sociales que nous révèle ce phénomène à la croisée du social, du culturel et de l’économique.

Cet article se compose de deux chapitres. Le premier introduit les termes et concepts les plus importants dans les discours contemporains sur le sexe et le genre. Le deuxième chapitre examine la réception du transgenrisme dans le champ du christianisme, c’est-à-dire les formes d’hybridation entre innovations anthropologiques et pratique religieuse que l’on observe dans les Églises progressistes, et les objections philosophiques élaborées par les philosophes chrétiens de sensibilité conservatrice.

C’est un tournant aussi décisif qu’inattendu : le 9 mai, le Patriarcat œcuménique de Constantinople reconnaissait la canonicité de l’Église de Macédoine du Nord et deux semaines plus tard l’Église serbe lui accordait la pleine autocéphalie. Une reconnaissance qui laisse de nombreuses questions en suspens.